FVV-Vorhaben 1494 / IGF-Projekt 01IF22952N - Kondensatbildung in Abgassystemen

Die beim Motorkaltstart erhöhte Wahrscheinlichkeit der Bildung von Oberflächenkondensat an abgasführenden Bauteilen birgt erhebliche Risiken für die Funktionsfähigkeit und Lebensdauer von Komponenten des Abgasstrangs. Materialkorrosion, die Bildung von Ablagerungen sowie die Wechselwirkung zwischen Kondensat und Ablagerungen sind kritische Phänomene, die bei der Auslegung von Abgassträngen berücksichtigt werden müssen.

Vor diesem Hintergrund wurde am Institut für Kolbenmaschinen (IFKM) und dem Teilinstitut Verbrennungstechnik (vbt) des Engler-Bunte-Instituts (EBI) des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) im Rahmen des Forschungsprojekts IGF 01IF22952N die „Oberflächenkondensation auf abgasführenden Bauteiloberflächen unter Einfluss dynamischer (Kaltstart-) Betriebsbedingungen an einem Otto- und Dieselmotor“ untersucht. Hierbei wurden vier unterschiedliche Motoren unter variierenden Randbedingungen betrieben, um die Wirkung unterschiedlicher Einflussparameter auf den Kondensatbildungsprozess und die Eigenschaften anfallender Abgaskondensate zu untersuchen. Neben Variationen der Kaltstarttemperatur und damit zusammenhängend der Variation von Oberflächentemperaturen, wurde insbesondere der Einfluss der Abgaszusammensetzung durch Variation des Brennverfahrens (Otto vs. Diesel), des Kraftstoffs (E5, B7, HVO, H2), des Lastzustands (stationär und dynamisch) sowie der Entnahmeposition (vor vs. nach Abgasnachbehandlung) analysiert.

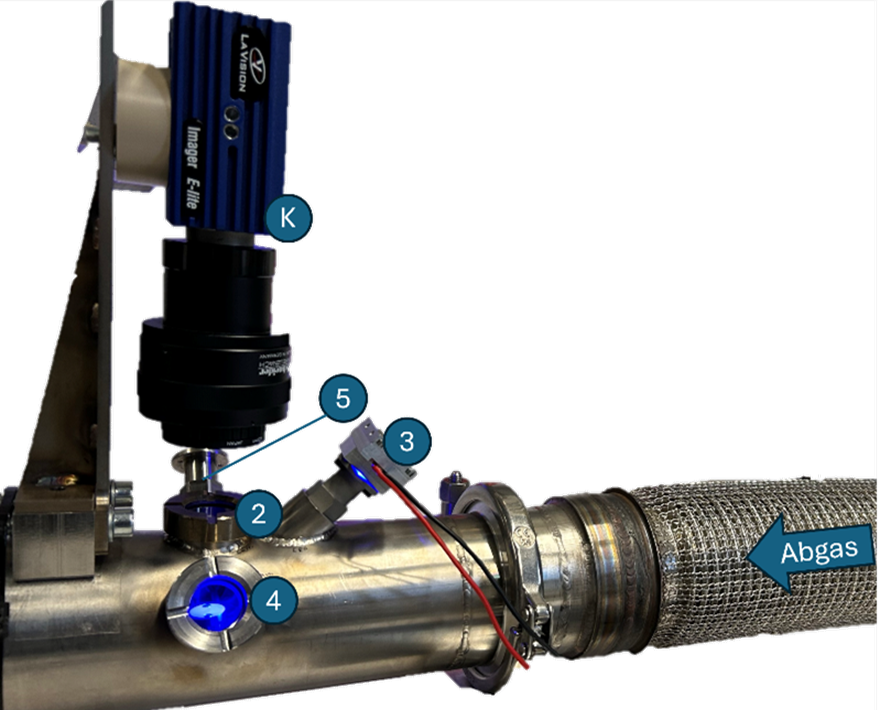

Gekühlte und ungekühlte Probeplättchen im Abgasstrom sowie wandnahe Probenträger wurden installiert, um Kondensations- und Ablagerungsphänomene gezielt zu analysieren. Im Zuge dessen wurden Oberflächentemperaturen unter Anwendung des Prinzips der Phosphorthermometrie bestimmt. Die Taupunkttemperatur des Abgases wurde mit Hilfe der Stoffdatenbank REFPROP in Abhängigkeit von der Abgaszusammensetzung ermittelt. Kühlfallen wurden eingesetzt, um eine Unterschreitung der Taupunkttemperatur und damit ein Auskondensieren flüchtiger Bestandteile zu erzwingen. Die angefallenen Kondensate wurden mittels Ionenchromatographie (IC) sowie Gaschromatographie (GC) gekoppelt mit Massenspektrometrie (MS) analysiert sowie der pH-Wert mittels pH-Elektrode bestimmt. Die Eigenschaften kaltstartbedingter Ablagerungen wurden mit Hilfe eines hochauflösenden Elektronenmikroskops (HRTEM) sowie GC-MS untersucht. Kondensationsphänomene wurden mittels CCD-Kamera aufgezeichnet und mit Oberflächentemperaturen sowie der Taupunkttemperatur korreliert. Dabei wurde insbesondere der Effekt unterschiedlicher Oberflächenbeschaffenheiten betrachtet.

Der Einsatz zweier Wasserstoffmotoren ermöglicht es, den Einfluss kohlenstoffhaltiger Komponenten des Kraftstoffs sowie des Schmieröls auf den Kondensations- und Ablagerungsprozess zu minimieren. Bei allen in diesem Kontext durchgeführten Untersuchungen konnten keine kohlenstoffhaltigen Bestandteile im Abgaskondensat nachgewiesen werden. Der Einfluss des Schmieröls auf Kondensat und Ablagerungen ist unter diesen Randbedingungen und den untersuchten Setups (insbesondere Kurbelgehäuseentlüftung) demnach vernachlässigbar. Weiterhin konnte im Rahmen der H2-Motor-Untersuchungen die Abhängigkeit des pH-Werts vom Nitratgehalt des Abgaskondensats nachgewiesen werden, der wiederum von der NOX-Konzentration des Abgases abhängig ist.

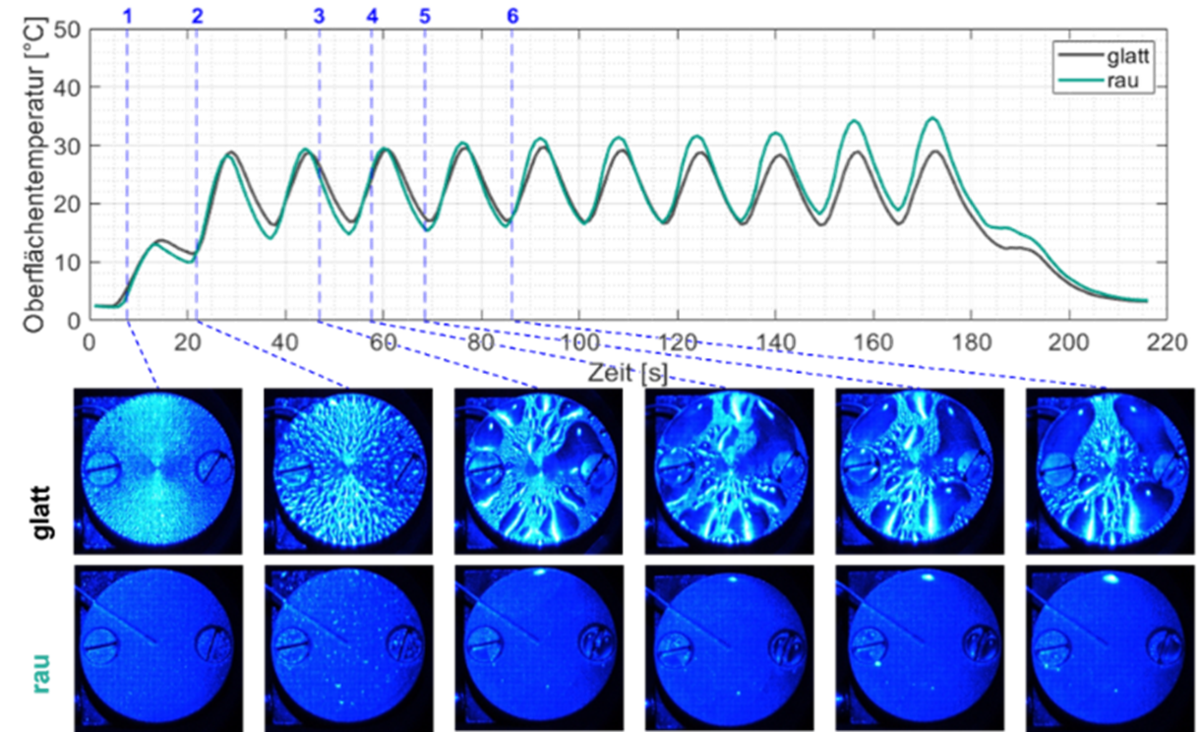

Der zeitlich hochaufgelöst gemessene Verlauf von Oberflächentemperaturen, die mittels Phosphorthermometrie bestimmt wurden, zeigte ein lastabhängiges, dynamisches Verhalten mit kurzen Reaktionszeiten auf Lastwechsel und Parametervariationen.

Die parallel durchgeführte optische Visualisierung zeigte, dass der Kondensationsprozess maßgeblich von der Oberflächenbeschaffenheit abhängt. Insbesondere die Rauigkeit und der damit zusammenhängende Kontaktwinkel spielen eine zentrale Rolle bei der Ausbildung von Oberflächenkondensat. Während sich auf der untersuchten rauen Oberfläche nach wenigen Sekunden ein zusammenhängender Flüssigkeitsfilm bildete, entstanden auf der glatten Oberfläche in dieser Phase viele kleine Tropfen, die sich erst später zu größeren Tropfenstrukturen vereinigten.

Der Abschlussbericht des Vorhabens kann über das Portal Themis, des Forschungskuratorium Maschinenbau e. V. (FKM), bezogen werden. (Postanschrift: Lyoner Str. 18, 60528 Frankfurt am Main, E-Mail: info ∂does-not-exist.fkm-net de, Tel.: +49 69 6603 1345).

Wir danken der FVV für die Begleitung des Projektes und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) für die Förderung im Rahmen der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages für die Förderung unter dem Förderkennzeichen 01IF22952N.